von Andreas Rauscher

Wie im Vorgängerband „Familienbande“, der sich ganz auf die Aktivitäten des Outlaw-Helden Dwight und der Martial-Arts-Kämpferin Miho an einem denkwürdigen Abend konzentrierte, entwirft Miller keine epische Handlung und verzichtet auf weit verzweigte Intrigennetze. Er beschränkt sich auf einzelne Situationen, die als Grundlage für formale Experimente dienen. Die nur wenige Seiten umfassende Geschichte „Ratten“ kombiniert auf ausdrucksstarke Weise skizzenhafte Zeichnungen mit Lautmalerein und bildfüllenden Text-Inserts in Schreibmaschinenschrift. Die von Robert Rodriguez als Prolog für den Kinofilm verwandte Episode „Der Kunde“ kontrastiert unterdessen das detailgenau portraitierte Gesicht einer ihrem Killer gegenüberstehenden Frau mit dem minimalistischen Hintergrund, dessen schraffurartige weiße Striche die abstrakte Variante des Noir-typischen Regen bilden.

Das in früheren Bänden begonnene Spiel mit Farben innerhalb der schwarz-weißen Zeichnungen erfährt einige interessante Variationen. Mit deutlicher Signalwirkung werden Blau, Rosa und Rot zur Charakterisierung dreier unterschiedlicher Frauentypen eingesetzt. Doch in zwei Fällen führen die gewöhnlich mit diesen Farben konnotierten Bedeutungen auf falsche Fährten. In „Blue Eyes“ erweist sich das vermeintlich melancholische Blau als trügerische Hoffnung und dient zur Einführung der in drei Episoden des Bandes auftretenden Auftragsmörderin Delia. Das rosa Outfit einer Millionärstochter leitet in „Daddys kleines Mädchen“ eine zynische, für Frank Miller typische Wendung ein. Lediglich das intensive Rot einer undurchsichtigen Fremden behält in der letzten Geschichte „Die Braut trug rot“ seine ursprüngliche leidenschaftliche Bedeutung, beinahe überflüssig zu erwähnen, dass der Protagonist wieder einmal Millers favorisierter Anti-Held Dwight ist.

Aufgrund diverser Zeitsprünge treten auch in den Vorgängerbänden verstorbene Protagonisten in neuen Episoden auf. Teilweise gestalten sich die Geschichten als Parallelhandlungen und anekdotische Ausschmückungen zu den bereits bekannten „Sin City“-Plots. Marv, der Protagonist aus „Stadt ohne Gnade“, legt sich mit Burschenschaftsabschaum an, der Obdachlose misshandelt, und realisiert in der größtenteils in ganzseitigen Panels gezeichneten Episode „Stille Nacht“ ein Weihnachtsmärchen der etwas anderen Art. Neben den üblichen Verdächtigen stehen frühere Nebenfiguren im Zentrum eigener Episoden. Das bereits in anderen Bänden als Sidekicks aufgetretene Duo Fat Man und Little Boy agiert in der langen Tradition linkischer Comedy-Cartoon-Duos.

Die zur Personalverstärkung neu eingeführten Charaktere orientieren sich nicht mehr wie die Protagonisten der ersten Bände an den Mustern der Serie Noir, sondern akzentuieren auf spielerische Weise die Larger-Than-Life-Aspekte der Superhelden-Comics. Die Nachwuchs-Killerin Delia alias Blue Eyes könnte die neurotische Cousine von Elektra sein. Ihre leidenschaftliche Begegnung mit einem falschen Opfer vor den aus „Das große Sterben“ bekannten Saurierstatuen entwickelt angesichts des offensichtlichen Missverständnisses reichlich absurde Untertöne. „Ein Braut, für die man mordet“ aus dem zweiten „Sin City“-Band besaß noch deutliche Ähnlichkeit mit der Film-Noir-Ikone Ava Gardner, ihre Nachfolgerinnen entsprechen hingegen mit ihren farblich akzentuierten Outfits weniger einer filmischen, als vielmehr verschiedenen Comic-Traditionen.

Die fragmentarischen Plots greifen erneut auf Motive und Versatzstücke des Film Noir zurück. Sie erscheinen jedoch postmodern gebrochen durch die bewusst artifizielle und zu Pulp-Archetypen tendierende Comic-Ästhetik, die Situationen nur noch zitierend wie die Riffs eines bekannten Songs anspielt. „Bräute, Bier & Blaue Bohnen“ verdeutlicht erneut, dass die Originalität von Frank Millers „Sin City“-Universum sich sowohl im Comic, als auch auf der Leinwand weniger aus einer klassischen Spannungsdramaturgie, sondern aus dem stilvollen Arrangement, dem gekonnten Umgang mit aus Literatur- und Filmgeschichte bekannten Plot-Mustern und der originellen Verknüpfung unterschiedlicher Pop-Mythologien ergibt. Miller kombiniert die Welt der Superhelden, inklusive der überzeichneten Ausdauer und der außergewöhnlichen Kampftalente, mit den wortkargen Antihelden des Noir. Die Trench-Coats der Hardboiled-Haudegen haben die Capes der Superhelden abgelöst und die Femmes Fatales agieren nicht mehr als manipulierende Intrigantinnen, sondern spielen inzwischen in Sachen Agilität und Bedrohlichkeit in einer Liga mit ihren dynamischen Kolleginnen aus dem Superhelden-Genre.

Fazit: Eine formal experimentierfreudige und atmosphärische Sammlung von elf Comic-Kurzgeschichten aus dem Universum der Noir-Metropole Basin City. Neben dem Wiedersehen mit einigen alten Bekannten wie Dwight, Marv oder Gail werden auch neue Charaktere wie die laszive Assassinin Delia alias Blue Eyes eingeführt. „Sin City“ verweist als eigenständiger Comic-Kosmos inzwischen deutlicher auf seine eigene Geschichte, als auf die in den ersten Bänden noch zentralen filmhistorischen Inspirationsquellen. Eine empfehlenswerte Ergänzung zu den bisherigen Bänden, in der einige narrative Leerstellen abgedeckt werden. Für den Einstieg in die Welt von „Sin City“ könnte diese unterhaltsame und grafisch gewohnt eindrucksvoll umgesetzte Anthologie allerdings etwas unübersichtlich erscheinen.

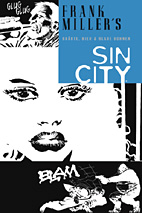

Sin City 6: Bräute, Bier & Blaue Bohnen

Comic

Frank Miller

Cross-Cult 2006

ISBN: 3936480168

160 S., Hardcover, deutsch

Preis: EUR 19,80

bei amazon.de bestellen